突然の質問で恐縮だが、読者の皆さんは「ゲーミングPC」に対してどんなイメージをお持ちだろうか?

「本体がピカピカ光る」、「高性能だけどサイズがデカくてかさばる」、「ビジネスには向かなさそう」……などなど、あまりゲーミングPCに馴染みのない方からは、このようなイメージを持たれているかもしれない。

しかしちょっと待ってほしい!確かにゲーミングPCは本体周りがピカピカと光るものが多いとはいえ、コンパクトかつゲームプレイ以外にもバリバリ使える便利な製品も多く登場しているのだ。

性能の良いゲーミングPCを一度揃えておけば、よほどのことが無い限りあらゆるPCゲームが遊べるようになると言ってもいいだろう。

そしてゲーミングPCと同じように重要な「ゲーミングモニター」は、動きの速いゲーム映像をダイナミックかつ滑らかに映し出す、まさしくPCゲームを遊ぶために作られたモニター。

つまり、高品質なゲーミングPCとゲーミングモニターを揃えれば、FPSやMOBAといったジャンルのeスポーツタイトルを快適に遊べるというワケだ。

今回ご紹介する「Trident X 10SD-1008JP」と「Optix MAG251RX」は、快適なゲーム環境を構築するのにもってこいなゲーミング製品のひとつ。

本機画像やeスポーツタイトルのスクリーンショットを交えつつ、その特徴などを紹介していこう。

置き場所に困らないスマートなデスクトップPC(Trident X 10SD-1008JP)

今回レビューするゲーミングPCは、MSI製のTrident X 10SD-1008JP。

モニターと接続するタイプのデスクトップPCだが、筆者がひと目見て浮かんだ感想は「スマート」。ゲーミングPCと言えば黒くてゴツい姿を想像しがちだが、Trident X 10SD-1008JPは厚みも抑えられており、デスクの上に置いても必要以上にスペースを取り過ぎることがない。

個人的に嬉しかったポイントは、ACアダプターが本体に内蔵されている、という点だ。

コンパクト設計なPCの場合、電源部分は外に出してACアダプターがかさばる状態になることが多いが、本機はPC内部に埋め込まれている。ケーブル周りがスッキリとまとまる印象だ。

▲Trident X 10SD-1008JPの設置イメージ。デスクトップPCながらもスッキリとした印象で場所を取りすぎない

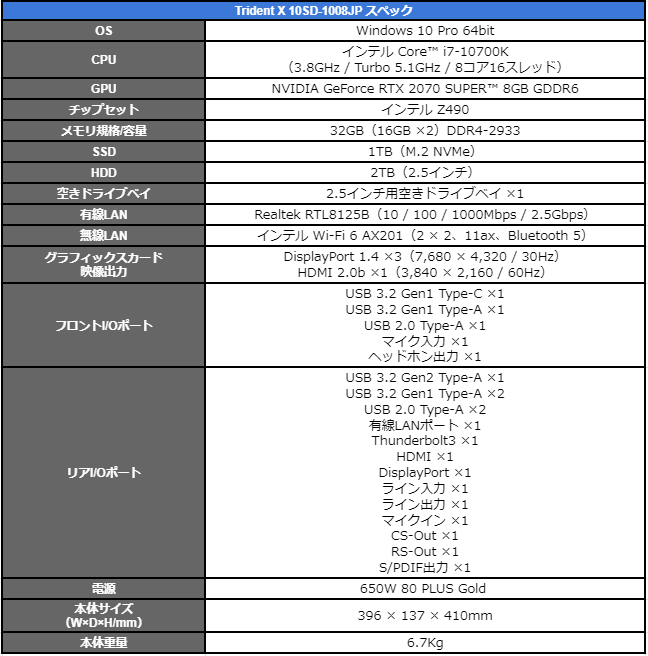

もう少し詳しく本体サイズを見てみよう。本体サイズは396(幅) ×137(奥行き)×410(高さ)mmで、重量が6.7kg。

メインカラーはブラックとなっており、高級感もバッチリ。それでいてスマートなので、デスクの上や下に置いても設置スペースをそこまで占拠しない。

例えるなら、書類を入れるプラスチックのクリアケースに近いかもしれない。

意図的に施されたアシンメトリー(左右非対称)な本体デザインが目を引く、クールな佇まいだ。

▲Trident X 10SD-1008JPの設置イメージ。側面には「Trident」のテキストロゴ、およびMSIのシンボル「ドラゴンエンブレム」があしらわれている

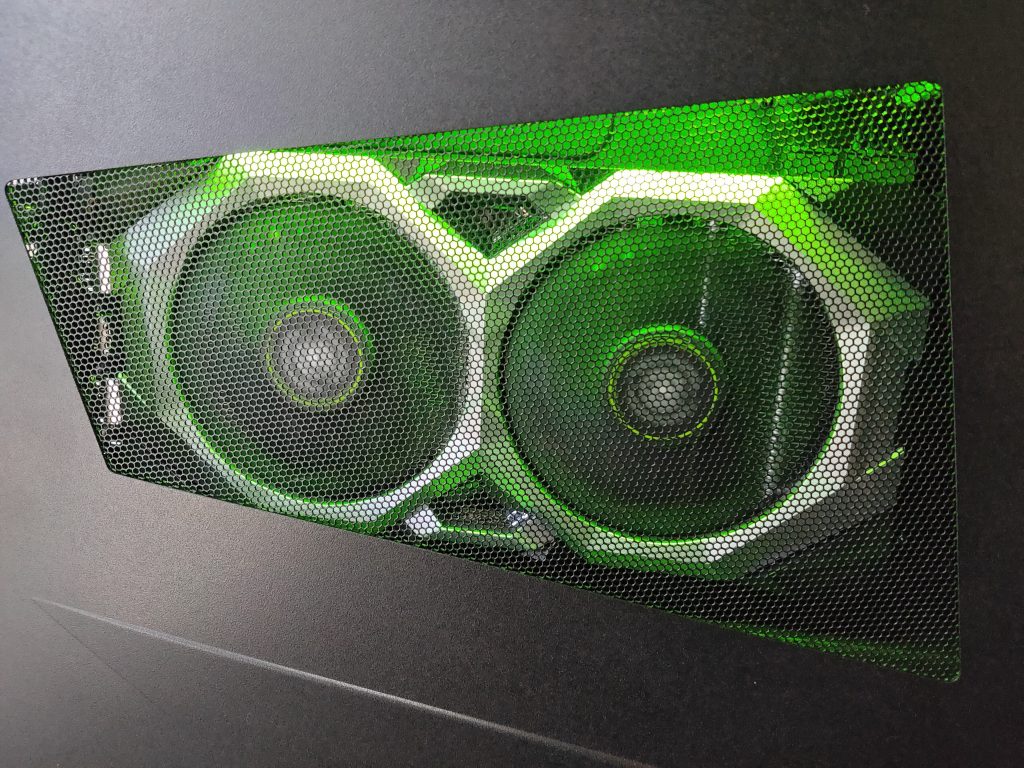

もちろんゲーミングPCらしいライティング機能も搭載済み。電源を入れると本体側面パーツがキラキラと光るだけでなく、ユーザーが独自にLEDライトの発光パターンを決めることも可能。

プレイ中に気が散らない程度に激しく光らせるも良し! 逆に発光色を控えめにするも良し! 好きなようにライティングパターンをアレンジできる。

▲Trident X 10SD-1008JPの側面。電源を入れると内部パーツが鮮やかに発光する

高負荷なゲームプレイにも耐えうる内部スペック

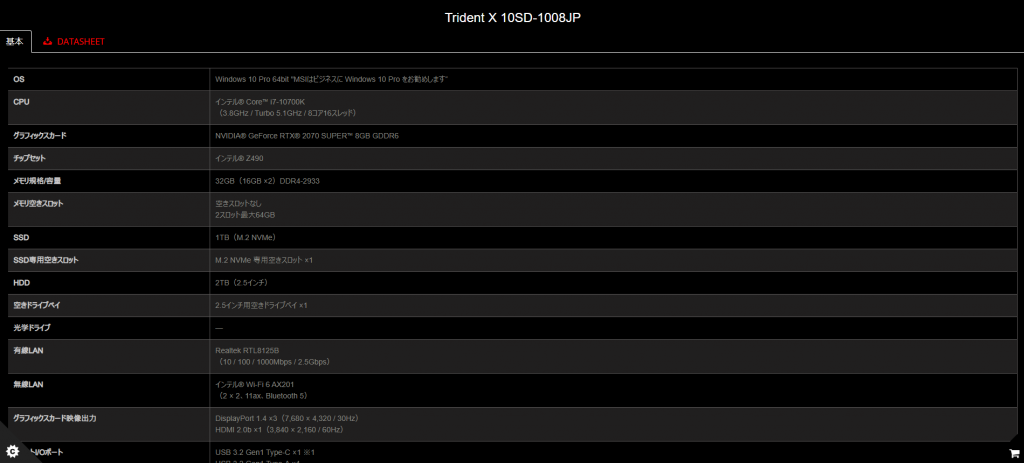

Trident X 10SD-1008JPは単にスマートで置き場所に困らないだけが特徴ではない。PCゲームを遊ぶのに重要な内部スペックも、しっかり基準以上の性能を誇っている。

人間で言うところの頭脳であるCPUはCore™ i7-10700Kを搭載し、前世代のCPUよりも処理スピードが約34%アップ。

スムーズにPCゲームをプレイするにあたり、「処理が速い」ことは重要に違いない。誤解を恐れずに言うなら、Trident X 10SD-1008JPは「賢い」のだ。

この賢さをサポートするのがメモリとストレージ。

メモリはデフォルトで32GBと申し分なく、ストレージはHDDが2TB、SSDが1TBの合計3TB。これなら容量の大きいPCゲームをどれだけダウンロードしても容量不足で困る心配は無いだろう。……どれだけダウンロードしてもってのは言い過ぎかもしれないが、当面は気にする必要はないはずだ。

▲Trident X 10SD-1008JPの製品スペック一例

(引用:https://jp.msi.com/Desktop/Trident-X-10SD-1008JP/Specification)

処理の速さと同じぐらい大事なのが、プレイ中のグラフィック描画を司るGPU。

こちらはNVIDIA製のGeForce RTX 2070 SUPER™ 8GB GDDR6を備えていて、グラフィックに力を入れたゲームタイトルでも問題なく最高パフォーマンスで遊べる。

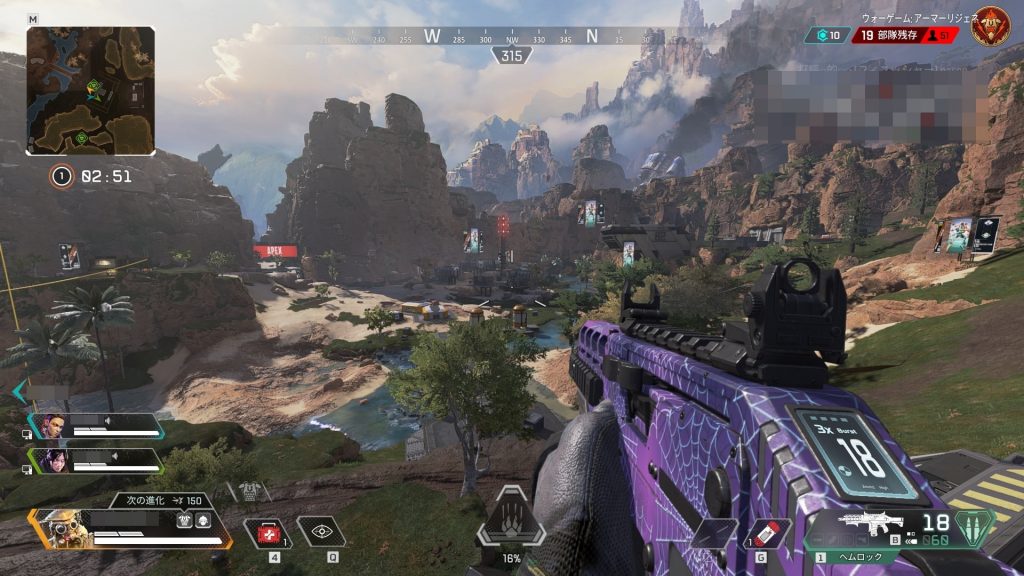

『Apex Legends』や『Fortnite』といった3Dモデルをたくさん使うeスポーツタイトルでも、特に画質を落とすことなく美しいグラフィックスのまま楽しめるだろう。

eスポーツ大会レベルのゲーミングモニター(Optix MAG251RX)

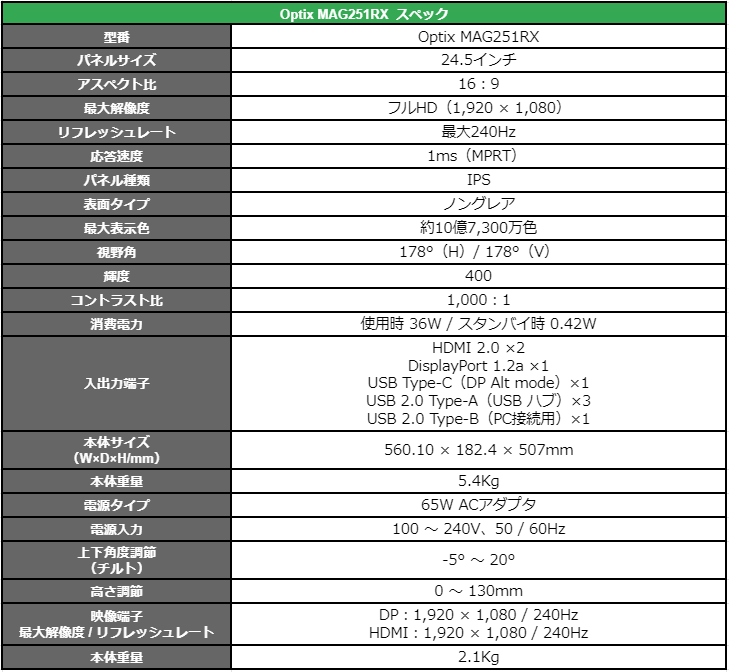

続いてご紹介するのは、ゲーミングモニター「Optix MAG251RX」。

こちらは読んで字のごとく、”ゲームプレイに特化したモニター”である。本体サイズは560.10mm(幅)× 182.4mm(奥行き)×507mm(高さ)で重量は5.4kg。

サイズ感は大きすぎず小さすぎず、デスクトップPCと並べて机の上に置いても「大きくて困る!」ということは無い。ちなみにTrident X 10SD-1008JPと同様、Optix MAG251RXでもライティング機能と発光パターンのカスタマイズが楽しめる。

▲Optix MAG251RXの正面イメージ。本体スタンドで液晶パネルの高さも自由に調節できる

24.5インチの画面サイズでIPSパネルを搭載していて画質とゲーミングパフォーマンスを両立しながら、快適なゲームプレイをサポートしてくれる。

そのスペックは世界規模のeスポーツ大会で使用されるものと同等で、このモニターを使うだけでプロゲーマーと同じ環境でゲームをプレイできると考えれば、気分もより盛り上がるのではなかろうか。

▲Optix MAG251RXの背面イメージ。複数のパネルを張り合わせたような背部には、MSIのロゴステッカーが貼りつけられている

そしてゲーミングモニターの価値を大いに左右すると言っても過言ではない、リフレッシュレート(1秒間に画面を書き換える回数)について触れておこう。

簡単に説明すると、「リフレッシュレートの数値が高いほどプレイ中の画面が滑らかに動く」というもので、スピーディーな操作が求められるFPSなどは特に重視すべきポイントである。

Optix MAG251RXのリフレッシュレートは240Hzなので、その点は心配無用。1秒間に画面を240回も書き換えられるので、プレイ中のわずかなアクションや演出もクリアに映し出してくれる。

ゲーミングPC+ゲーミングモニターの組み合わせが最高すぎる

今回ご紹介したTrident X 10SD-1008JP(ゲーミングPC)とOptix MAG251RX(ゲーミングモニター)を組み合わせて使ったところ、いつも以上のベストパフォーマンスに自分でも驚いた。

『Apex Legends』を数時間ほどプレイしてみたが、快適にフィールドを走り回れただけでなく、エイムのしやすさや視認性の良さも相まって短時間の間に何度かチャンピオンも達成できた。

モタつきを感じさせない起動スピード、細部までグラフィックをハッキリと映し出す描画力、プレイヤーの入力を即座に画面へ反映させる応答速度……などなど、レビュー時に試遊しただけでもゲーミングPCとゲーミングモニターのマシンパワーを十分に味わえたのだ。

▲『Apex Legends』のゲーム画面。Trident X 10SD-1008JPは設定を変更せずとも最高パフォーマンスでプレイ可能

もちろん、ゲーミング製品をガッツリ使ったからと言ってプレイヤー本人の実力がブーストされるわけでは無いのだが、処理能力とグラフィック描画力に長けた高性能マシンは、それだけで確実にプレイヤー自身へ恩恵をもたらしてくれる。

また、こうしたゲーミングPCとゲーミングモニターは単体で使っても十分だが、セットで使えばより真価を発揮すること間違いなし。PCゲームを遊ぶ上で「神器」と言っても過言ではないだろう。

本格的にPCゲームをガッツリ遊ぶなら、一台は持っておいて損のないゲーミングPC。その基本スペックの高さゆえ、ビジネス業務や動画鑑賞、動画編集、さらにはゲームプレイの実況配信といったさまざまな用途に利用できる。

「PCでeスポーツタイトルを遊んでみたい」、「ゲームだけじゃなくて色んな作業に使いたい」という方は、今回ご紹介した「Trident X 10SD-1008JP」でゲーミングPCの世界を覗いてみてはいかがだろうか。

関連記事

-

- 【レビュー】初めてのゲーミング&湾曲モニター体験に最適!MSI「MAG 244C」高コスパ23.6インチの実力

- 提供:エムエスアイコンピュータージャパン 「ゲーミングモニターって気になるけど、種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない」 「湾曲モニターって、実際どうなの? 没入感がすごいって聞くけど……」 「初めてゲーミング環境を整えたいけど、いきなり高価なモデルは手が出しにくいかも」 こうしたニーズに応える一台として、MSIのゲーミングモニター「MAG 244C」が登場した。本稿では、この「MAG 244C」が、ゲーミングモニターや湾曲モニターの入門機として、そしてコストパフォーマンスを重視するユーザーにとって、なぜ最適な選択肢となり得るのかを徹底的に検証する。 ◆「MAG 244C」製品概要と主な特長 まず、「MAG 244C」の基本的な仕様から見ていく。「MAG 244C」は23.6インチのフルHD(1,920 x 1,080)解像度を持つVAパネルを採用したゲーミングモニター。特筆すべきはその湾曲率で、1,500Rという人間の視野に近いカーブを描いている。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms(MPRT)と、ゲーミング用途において重要なスペックも問題なし。さらに、HDR対応、MSI独自のAIビジョン、アンチフリッカー、ブルーライトカットといった機能も搭載している。 これらのスペックがもたらす体験は多岐にわたる。視界を自然に包み込む1,500Rの湾曲パネルは、圧倒的な没入感を生み出す。180Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度は、FPSやレーシングゲームのような動きの激しい場面でも、カクつきや残像感を低減し、滑らかな映像を提供。VAパネルの特性である高いコントラスト比は、引き締まった黒と鮮やかな色彩表現を可能にし、ゲームや映像コンテンツへの没入を一層深める。 長時間の使用における目の負担を軽減するためのアンチフリッカー技術やブルーライトカット機能は、ユーザーの体験にも配慮されている。加えて、1080p・120Hzでの表示に対応しているため、PCゲーマーだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|Sといった最新家庭用ゲーム機の性能を十分に引き出すことができる点も大きな魅力だ。 ◆“ゲーミングモニター入門”として「MAG 244C」を選ぶ理由 ゲーミングモニターを初めて導入するユーザーが最も期待するのは、ゲーム体験の質の向上だろう。「MAG 244C」は、その期待に応える十分なポテンシャルを持つ。 「MAG 244C」の23.6インチという画面サイズは、一般的なデスク環境にも無理なく収まる、実用的な大きさである。大画面モニターにありがちな視線移動の多さによる疲労や、設置スペースの圧迫もない。初めてゲーミングモニターを導入するユーザーでも既存の環境にスムーズにフィットするだろう。 そして、このモニターの大きな特徴である1,500Rの湾曲パネルは、平面モニターでは得難い体験を提供する。この湾曲率は人間の視野に近いため、画面全体が自然と視界に収まり、両端まで視線が届きやすい。 結果として、あたかもゲーム世界に自分が入り込んだかのような高い没入感を得られるのだ。例えば、広大なマップを探索するオープンワールドRPGでは、視界いっぱいに展開する壮大な景色に圧倒されるだろう。FPSゲームにおいては、視野の端にいる敵を認識しやすくなるという、実用的な恩恵も期待できる。 ◆十分なゲーミング性能! FPSからMMOまで快適プレイ ゲーミングモニターの性能指標として不可欠なのが、リフレッシュレートと応答速度だ。「MAG 244C」は180Hzという高リフレッシュレートを誇る。これは1秒間に画面を180回更新できることを意味し、一般的な60Hzモニターの実に3倍の滑らかさを実現。特に、『Apex Legends』や『VALORANT』のような一瞬の反応速度が勝敗を左右するFPSゲームや、『Forza Horizon』シリーズや『グランツーリスモ』シリーズといった高速で風景が流れるレーシングゲームでは、その差は明白だ。敵の動きがより滑らかに視認できることで照準精度が向上したり、コースの状況把握が容易になったりするなど、プレイの質を向上させる。 さらに、1ms(MPRT)という応答速度も、このモニターのゲーミング性能を支える重要な要素だ。この数値が小さいほど残像感が少なくなる。これにより、動きの速いシーンでも映像のブレが抑制され、ターゲットを正確に捉え続けることが可能になる。MMORPGにおける大規模な戦闘シーンや、アクションゲームの派手なエフェクトも、鮮明な映像で楽しむことができる。 ◆VAパネルによる高コントラスト、深みのある映像体験 「MAG 244C」に搭載されているVAパネルは、一般的に高いコントラスト比を持つことで知られている。コントラスト比が高いということは、黒がより深く沈み込み、白はより明るく表現されることを意味し、結果として映像にメリハリと奥行きが生まれる。IPSパネルが広視野角や色の正確性に優位性を持つのに対し、VAパネルは特に黒色の表現力に長けており、暗部のディテールが重要なホラーゲームや、漆黒の宇宙が広がるSF映画などでは、その特性が存分に活かされる。 ◆次世代家庭用ゲーム機にも対応、PCゲーマー以外にも広がる選択肢 「MAG 244C」の対応範囲はPCゲームに留まらない。PlayStation 5やXbox Series X|Sといった最新の家庭用ゲーム機との接続にも最適化されている。これらのゲーム機では120Hz出力に対応したタイトルが増加傾向にあるが、「MAG 244C」は1080p / 120Hzでの表示に対応することで、その性能を最大限に活用できる。高性能な家庭用ゲーム機を所有していても、モニターがその性能に対応していなければ宝の持ち腐れとなってしまうが、「MAG 244C」はそのような事態を回避。PCを所有していないが、家庭用ゲーム機で本格的なゲーミング体験を追求したいユーザーにとっても、有力な選択肢となるだろう。 ◆“湾曲モニター入門”としての魅力と映像美 「MAG 244C」のもう一つの大きな訴求ポイントは、やはり湾曲パネルの採用である。これはゲーミング性能だけでなく、日常的なPC作業や映像コンテンツの視聴においても、多大な恩恵をもたらす。 湾曲モニターが提供する最大の利点は、画面全体が自然な形で視界に収まり、画面の端に表示される情報も見逃しにくいことだ。人間の目は本来球形であり、平面のディスプレイよりも湾曲したディスプレイの方が視野特性に近いとされる。このため、画面の中央から端までピントを合わせやすく、視線移動に伴う負担が軽減される。 「MAG 244C」を実際に使用すると、その効果は明確に体感できる。例えば、Excelで広範囲のデータを扱う場合や、複数のウインドウでマルチタスクを行う際には、画面隅々まで情報が把握しやすくなる。また、長時間の作業やゲームプレイにおいては、視点移動の減少が眼精疲労や肩こりの軽減につながるかもしれない。これはゲームに限らず、リモートワークやオンライン学習といった多様な用途においてメリットとなるだろう。 ◆HDRとAIビジョン映像体験をさらに向上させる先進機能 「MAG 244C」はHDR(ハイダイナミックレンジ)にも対応している。HDRは、従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)と比較して、より広範な輝度情報を表現できる技術だ。これにより、明るい部分の白飛びや暗い部分の黒つぶれが効果的に抑制され、人間の目が実際に捉える景色に近い、よりリアルで階調豊かな映像表現が可能となる。夕焼けの繊細なグラデーション、木々の間から差し込む光のきらめき、あるいは爆発シーンの強烈な閃光など、HDR対応コンテンツであれば、その圧倒的な美しさと迫力に目を見張ることだろう。 さらに、MSI独自の「AIビジョン」機能も搭載。この機能は、表示されている映像コンテンツをAIがリアルタイムで解析し、シーンに応じて輝度やコントラストなどを自動的に最適化するものだ。例えば、全体的に暗いシーンでは輝度を適切に持ち上げて視認性を高め、逆に明るいシーンでは白飛びを抑えてディテールを保持するなど、常に最適な画質でコンテンツを楽しめるようインテリジェントにサポートする。ユーザーが煩雑な画質設定を都度行う必要なく、手軽に高画質を享受できるのは大きな利点である。 ◆“高コスパ”で選ぶゲーミングモニターとしての評価 これまで述べてきた通り、「MAG 244C」の優れたゲーミング性能、湾曲パネルがもたらす深い没入感、そして美しい映像表現はなど、多彩な魅力をもったモニターだ。これらの充実した機能を備えながら、「MAG 244C」は19,800円前後と、かなりお求めになりやすい価格で販売されている。 初めてゲーミングモニターや湾曲モニターの導入を検討しているが、初期投資は抑えたいと考えるユーザーにとって、この優れたコストパフォーマンスは決定的な魅力となるはず。入門機として十二分な性能を備えつつ、手頃な価格を実現している点は、まさに「賢明な投資」と言えるのではないだろうか。 加えて、長時間のゲームプレイをサポートするユーザーフレンドリーな機能として、アンチフリッカー技術とブルーライトカット機能が標準で搭載されているのもポイントだ。アンチフリッカーは、人間の目には感知しにくい画面の微細なちらつきを効果的に抑制し、目の疲労を軽減する。一方、ブルーライトカット機能は、眼精疲労や睡眠の質の低下との関連が指摘されるブルーライトを低減する。これらの機能は、ゲームへの集中力を維持しつつ、身体的な負担も考慮したいというユーザーにとって、製品価値を高める重要な要素だ。 ただし、コスパの高さゆえにスタンドの機能などは最低限に留まっている。機能としては上下の角度調整(チルト -5°~20°)のみで、高さ調整や左右の首振り(スイベル)、回転(ピボット)機能はない。もし自由な角度で楽しむならVESAマウント(100x100mm)に対応しているため、市販のモニターアームなどで対応したい。 ◆マルチモニター環境でも 一度湾曲モニターが提供する没入感を体験すると、その視覚体験をさらに拡張したいという欲求が生まれるかもしれない。その際、有力な選択肢となるのがマルチモニター環境の構築である。 湾曲モニターを複数枚並べることで、視界を完全に包み込むような、まさにコックピットさながらの空間を創出できる。これにより、レーシングゲームでは左右のミラーや周囲の風景がより自然に視界に入り込み、フライトシミュレーターでは高い臨場感で大空を駆ける体験が可能になるだろう。「MAG 244C」の23.6インチというサイズは、マルチモニター環境を構築する上でも扱いやすい。また、ベゼルの細さはモニター間の継ぎ目を最小限に抑え、よりシームレスな視界を実現する上で重要な要素となる。 もちろん、最初からマルチモニター化を計画する必要はない。しかし、「MAG 244C」を使い込む中で、将来的なシステムアップグレードの一環としてこのような環境を構想することは、ゲーミングライフの楽しみを広げる一つの方向性と言えるだろう。その第一歩としても、「MAG 244C」は適した選択肢となり得る。 ◆新たな一歩に最適な入門機 MSI「MAG 244C」は、ゲーミングモニターや湾曲モニターという新たな世界へ一歩を踏み出そうと考えている全ての人々にとって、理想的な入門機と言えるだろう。 23.6インチという扱いやすいサイズに、1,500Rの没入感豊かな湾曲パネル、180Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度という本格的なゲーミングスペック、そしてVAパネルとHDR技術が織りなす鮮烈な映像美。これほど多くの魅力を兼ね備えながら、優れたコストパフォーマンスを実現している点は、高く評価されるべきである。 具体的には、これまで一般的なPCモニターやテレビでゲームをプレイしてきたが、専用モニターによる本格的なゲーム環境を初めて構築したいと考えている人にとって、「MAG 244C」への移行は、映像の滑らかさ、美しさ、そして没入感において、間違いなく新たな感動をもたらすだろう。また、湾曲モニターの効果に興味を持ちつつも、大型で高価な製品への投資には慎重だった人にとって、その魅力を存分に体験できる最適な一台となる。限られた予算内で最大限のゲーミング体験と映像美を追求したいという、コスト意識の高いユーザーの期待にも応える。さらに、PCだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|Sといった家庭用ゲーム機で、より質の高いゲームプレイを望むユーザーにとっても、有力な選択肢のひとつになる。 「MAG 244C」は、ユーザーのゲームライフを一新し、PC作業や映像コンテンツ視聴の質を飛躍的に向上させる潜在能力を秘めていると言えるだろう。 「MAG 244C」製品ページ https://jp.msi.com/Monitor/MAG-244C

-

- 【レビュー】MSIゲーミングモニター「MAG 244F」レビュー。200Hzの高速描画と鮮やかなIPS画質を両立したゲーミングモニター

- 提供:エムエスアイコンピュータージャパン ゲーミングモニターの世界は日進月歩である。より高いリフレッシュレート、より速い応答速度、そしてより美しい映像表現が求められ続けている。そんな中、MSIから登場した「MAG 244F」は、23.8インチ フルHDというスタンダードなサイズに、200Hzのリフレッシュレートと0.5msの応答速度という高いゲーミング性能を詰め込んだ注目のモデルだ。 さらに、パネルには色再現性と広視野角に定評のある「RAPID IPS」を採用。ゲーミング性能だけでなく、画質にも妥協しない姿勢がうかがえる。加えて、映像シーンを自動で最適化する「AIビジョン」など、MSI独自の機能も搭載している。 本稿では、「MAG 244F」を約10日間、FPSゲームから動画視聴、普段使いまで幅広く試用。その実力を、ゲーミング性能と画質の両面からチェックしていく。 結論から述べると、やはり高リフレッシュレートと高速応答を求めるPCゲーマー、特に競技性の高いタイトルをプレイするユーザーにとっては有力な選択肢となりえる。また、IPSパネルの採用により、ゲームだけでなく映像コンテンツも美しく楽しみたい、画質にもこだわりたいというユーザーにも響くはずだ。 ◆製品スペックと外観チェック 23.8インチのRAPID IPS、フルHD (1,920 × 1,080)、200Hz、0.5ms (GTG、最小値)とゲーミングに特化しつつ、sRGBカバー率 99% / DCI-P3カバー率 96%と、画質面でも高いポテンシャルを持っていることが分かる。こうした高画質とゲーミング性能の両立は大きな魅力である。 外観は、MSIのMAGシリーズらしい、黒を基調としたゲーミングモニターらしいデザインだが、過度な装飾は抑えられており、比較的シンプルな印象である。特筆すべきはベゼルの薄さだ。上部と左右のベゼルが非常に狭額縁になっており、マルチモニター環境を構築する際にも境目が気になりにくい。 スタンドはシンプルながら安定感は十分。ただし、機能としては上下の角度調整(チルト -5°~20°)のみで、高さ調整や左右の首振り(スイベル)、回転(ピボット)機能はない。ここはコストとのトレードオフと言える部分だが、モニターアームを使用するユーザーにとっては問題ないだろう。VESAマウント(100x100mm)に対応しているため、市販のモニターアームへの換装も容易だ。なお、組み立ては工具不要で、スタンドを支柱にはめ込むだけだ。 ◆RAPID IPSの実力とAIビジョン ゲーミングモニター選びにおいて、スペック上の数値だけでなく、実際の表示品質は非常に重要だ。MAG 244Fは「RAPID IPS」パネルを採用している点が大きな特徴である。 従来のIPSパネルは視野角が広く、色再現性に優れる反面、応答速度が遅いという弱点があった。しかし、このRAPID IPSは液晶分子の配列を最適化することで、IPSの美点を維持したまま、0.5ms (GTG、最小値) という高速応答を実現している。実際に画面を見ると、まず視野角の広さに感心する。少し斜めから見ても色味や明るさの変化が少なく、非常に見やすい。発色もIPSらしく自然で、鮮やかでありながら誇張しすぎない、バランスの取れた色合いだと感じた。ゲームはもちろん、写真編集や動画視聴など、色の正確さが求められる用途にも十分対応できるポテンシャルを持っている。 また、スペック上のsRGBカバー率99%、DCI-P3カバー率96%と色彩豊かなゲームや風景動画などを表示させてみると、その表現力に驚かされる。赤や緑、青といった原色が鮮やかに、かつ深みをもって再現され、グラデーションも滑らかだ。コンテンツへの没入感を高めてくれる。また、HDRにも対応しており、対応コンテンツでは明暗差の表現力が向上する。 MSI独自の機能である「AIビジョン」は、表示されている映像シーンをAIが解析し、明るさ、コントラスト、彩度を自動で最適化するというものだ。OSDメニューからオン/オフを切り替えられる。実際に試してみると、暗いシーンでは自動的にガンマが調整されて見やすくなり、逆に明るいシーンでは白飛びが抑えられるような挙動が見られた。特にゲームプレイ中など、明暗が頻繁に入れ替わるような状況では有効だと感じる。一方で色の正確性を重視する場合はオフにするのが良いだろう。個人的には、ゲームプレイ中はオン、動画視聴や作業中はオフ、といった使い分けがしっくりきた。 総じて、MAG 244Fの画質は「ゲーミングモニター」という枠を超え、非常に高いレベルにあると言える。RAPID IPSパネルの恩恵は大きく、ゲーム以外の用途でも満足度の高い表示品質を提供してくれる。 ◆ゲーミング性能チェック:200Hz/0.5msの世界 MAG 244Fの本領は、やはりゲーミング性能だ。『Apex Legends』や『VALORANT』といったFPSタイトルでプレイすると、200Hzリフレッシュレートに感動するだろう。60Hzモニターからの乗り換えであれば、その差はまさに「別次元」と言える。マウスカーソルの動きからして滑らかさが全く違い、ゲーム中の視点移動は驚くほどスムーズだ。特に『Apex Legends』のような動きの激しいFPSでは、敵の動きがよく見え、トラッキングエイムの精度が向上したように感じた。『VALORANT』でも、より敵の動きを細かに捕らえることができる。レースゲームにおいても、高速で流れる風景のブレが少なくなり、コーナリング時のライン取りなどがしやすくなった。動きの速いオブジェクトを目で追う際に、その輪郭がクッキリと表示されるため、視認性が非常に高い。一度この滑らかさを体験すると、もう低いリフレッシュレートには戻れないと感じるだろう。 そのほか、ゲームのフレームレートとモニターのリフレッシュレートが同期され、画面のティアリング(描画のズレ)やスタッタリング(カクつき)が抑制されるAdaptive-Syncや、暗い場所に潜む敵を発見しやすくする機能であるナイトビジョンなど、豊富な機能に対応する。ゲーミング性能や画質以外にも画面のちらつきを抑えるアンチフリッカーやブルーライトカットなど、 長時間モニターに向かうゲーマーに嬉しい目の保護機能も搭載する。 これらのゲーミング機能を総合すると、MAG 244Fは競技性の高いゲームにおいて、プレイヤーのパフォーマンスを最大限に引き出すポテンシャルを持っていると言える。特に200Hzのリフレッシュレートと高速応答の組み合わせは強力であり、あらゆるジャンルのゲームで快適なプレイ環境を提供してくれるだろう。 また、最新ゲーム機を接続したときには、1080p/120Hz出力に対応していることを確認した。対応ゲームでは、PC環境に近い滑らかな映像でプレイでき、家庭用ゲーム機ゲーマーにとっても魅力的な選択肢となる。入力端子はHDMI 2.0bが1つ、DisplayPort 1.2aが1つと、必要最低限の構成で、PCとゲーム機1台を接続する程度であれば問題ない。 ここまで述べてきた機能などは、OSD(On Screen Display)メニューで行うが、レスポンスも良く操作しやすい。画質モード(標準、ゲーム、映画など)の切り替えや、ナイトビジョン、Adaptive-Sync、AIビジョンといった各種機能のオン/オフ、詳細設定などがスムーズに行える。 MAG 244Fの優れた点としては、まず200Hzの高リフレッシュレートによる圧倒的な滑らかさが挙げられ、これは特にFPSやレースゲームで絶大な効果を発揮する。次に、RAPID IPSパネルによるの高速応答が、残像感の少ないクリアな映像を実現している点も大きい。さらに、IPSならではの広視野角とsRGB 99% / DCI-P3 96%の広色域は、豊かで自然な色彩表現をもたらす良好な画質を提供してくれる。加えて、Adaptive-Sync、ナイトビジョン、アンチモーションブラーといった豊富なゲーミング機能が快適なゲームプレイを支援する。アンチフリッカーやブルーライトカットといった目に優しい設計で長時間の使用も快適であり、直感的なジョイスティックによるOSD操作性も優れている。 これらの特徴を踏まえると、MAG 244Fはどのようなユーザーにおすすめできるだろうか。 まず、FPS/TPSやレースゲームをメインにプレイし、200Hz/0.5msの性能で勝敗を分ける一瞬の反応を重視する競技志向のゲーマーに最適だ。また、RAPID IPSパネルにより高リフレッシュレートと高画質を両立したいユーザー、ゲームだけでなく動画視聴やクリエイティブな作業も楽しみたい方にも適している。フルHD環境で最高のゲーミング体験を求め、WQHDや4Kは不要、あるいはPCスペック的にフルHDで高フレームレートを維持したいユーザーにとっても有力な選択肢となるだろう。さらに、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも注目してほしい。Amazon専売モデルということもあり、比較的手に取りやすい価格設定(本稿執筆時点で税込22,800円)であり、200Hz/IPS/高速応答というスペックを考えると、その価値は非常に高いと言える。 MAG 244Fは、23.8インチ/フルHDというスタンダードな土俵において、200Hzのリフレッシュレート、0.5msの高速応答、そしてRAPID IPSによる優れた画質を兼ね備えた完成度の高いゲーミングモニターである。AIビジョンをはじめとするMSI独自の機能も、ゲーム体験を豊かにしてくれる。スタンドの機能制限など、いくつか割り切るべき点はあるが、それを補って余りあるゲーミング性能と画質を備えている。 「とにかく滑らかな映像でゲームがしたい、でも画質も妥協したくない」そんなゲーマーにとって、MAG 244Fは間違いなく有力な選択肢となるだろう。この性能と機能を考えると、コストパフォーマンスにも優れており、「初めての本格的ゲーミングモニター」としても、「ミドルレンジからのステップアップ」としても、おすすめできる一台である。 「MAG 244F」製品ページ https://jp.msi.com/Monitor/MAG-244F

-

- MSI27インチゲーミングモニター「MAG 276CXF」レビュー―280Hz駆動と高コスパを実現したFPS特化型モデル

- 提供:エムエスアイコンピュータージャパン 昨今のゲーミングモニターにおいて、選択する材料に高リフレッシュレートは必須項目となっている。今回レビューするMSIの「MAG 276CXF」は、280Hzの高リフレッシュレートを実現しながら、Amazon専売モデルとして3万円前半の手頃な価格を実現した注目モデルだ。 FPSプレイヤーを中心に、競技志向のゲーマーにとって魅力的な選択肢となるこのモニターを、実際の使用感とともにレビューしていこう。 ◆27インチフルHDというFPSにとっての“最適解” パッケージには本体の他、電源ケーブル、DisplayPortケーブルが同梱されている。組み立てには工具不要、スタンドを本体パチっと取り付けるだけの簡単な作業だ。スタンドはチルト調整(上下角度)のみ対応とやや心許ないが、VESAマウント(100×100mm)でモニターアームへも対応する。もし自由に動かしたい場合はモニターアームでの運用が良いだろう。 「MAG 276CXF」は27インチのフルHD(1,920×1,080)解像度を採用したゲーミングモニター。パネルにはRAPID VAを採用し、0.5ms(GTG)という高速な応答速度と、VAパネル特有の高コントラストを両立している。さらに湾曲デザインにより、没入感の高い映像体験を実現する。 27インチというサイズ選択は、現代のゲーミングモニターとしては標準的なものだ。デスクトップでの作業効率を確保しながら、ゲームプレイ時の視野角も適度に保てる絶妙なバランスである。 フルHD解像度との組み合わせは、高リフレッシュレート駆動時でもグラフィックスカードへの負荷を抑えられるメリットもあるだろう。また、多くのFPSではリフレッシュレートをあげるために解像度は高くしないのが一般的なので、フルHDで十分と言える。 ◆VAパネルの特徴と湾曲率1,500Rで実現する高い没入感 VAパネルの最大の特徴は高コントラスト比にある。本機では4,000:1のコントラスト比を実現し、IPSパネルでは難しい深みのある黒表現が可能だ。特にホラーゲームや暗いシーンの多いゲームで効果を発揮する。 一方で、VAパネルの一般的な弱点である視野角の狭さは、本機では湾曲パネルの採用により大幅に緩和されている。湾曲率1,500Rの湾曲により、画面端までの視線移動が自然で、長時間のゲームプレイでも目の疲れを軽減できる。とりわけFPSでは画面端にミニマップなど重要な情報があることが多い。それらへ自然に目をやることができるのはメリットだ。 また、レースゲームも湾曲パネルの効果が特に顕著なジャンルだ。『Forza Horizon 5』など、コーナリング時の没入感や、横方向の速度感などがマシマシになるので、レースゲームファンは一度体験してみてほしい。 ◆280Hz駆動がもたらすメリット 本機の最大の特徴は、280Hzという極めて高いリフレッシュレートにある。一般的な144Hz/165Hzなどのモデルと比較して、格段に滑らかな描写を実現している。特に『VALORANT』や『Apex Legends』などの競技性の高いFPSタイトルにおいて、その効果は顕著にあらわれる。 実際には、エイム時の追従性が大幅に向上するほか、動きの速い敵プレイヤーの動きがより鮮明に視認できる。また、RAPID VAパネルの採用により、VAパネル特有の残像も最小限に抑えられている。応答速度0.5ms(GTG)という数値以上に、実際の使用感では非常にクリアな動画表示が可能となっている。 また、動きの速いゲームでも、跳躍する敵の追尾や、接近戦での素早い方向転換時など、その恩恵を大きく感じとることができた。 ◆ゲーマーを支援する盛りだくさんの機能を満載 画面に応じて最適な表示設定を自動調整してくれるAIビジョンや暗い場所の視認性を向上させるナイトビジョン、豊かな色彩表現を実現するHDRのほか、アンチモーションブラー、Adaptive-Sync、アンチフリッカー、ブルーライトカットなど、長時間の使用でも目の疲れを軽減する機能なども豊富に搭載されている。 ◆驚異的なコストパフォーマンス 「MAG 276CXF」はAmazon専売モデルとして展開されており、セール時にはさらにおトクな価格になることもある。280Hz駆動対応の27インチゲーミングモニターとしては、驚異的なコストパフォーマンスと言えるだろう。 高リフレッシュレートを求めるFPSプレイヤー、コストパフォーマンスを重視するゲーマー、湾曲パネルでの没入感を求めるユーザーにとって手軽かつ有力な選択肢だ。特にFPSゲームを主戦場とするユーザーにとって、280Hzという高リフレッシュレートは大きな魅力となるだろう。4KやWQHDモニターと比較すると快適さでは一歩譲る形とはなるが、ゲーミングに特化したモニターとして見た場合、その性能と価格のバランスは極めて優れている。ゲーミングモニターの新規購入やアップグレードを検討している方は、ぜひ候補の一つとして検討してみてはいかがだろうか。 「MAG 276CXF」製品ページ https://jp.msi.com/Monitor/MAG-276CXF/Overview

-

- 『モンハンワイルズ』公認モニター「MPG 321URX QD-OLED」レビュー…4K対応の31.5インチQD-OLEDで体験する、進化した狩猟生活

- 提供:エムエスアイコンピュータージャパン 全世界で累計販売本数1億本を突破する人気ハンティングアクション「モンスターハンター」のシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』が、2025年2月28日(金)にいよいよ発売を迎えようとしている。本作はアクションゲームとしての進化のみならず、ドラマチックなストーリー展開とゲームプレイがシームレスにつながる、途切れることのない没入感を体験できる。 そんな本作を最大限楽しむため、PCやゲーム機を新調したユーザーも多いと察するが、まずはモニターを刷新してみるのはいかがだろうか。今回は、美しく描かれた『モンスターハンターワイルズ』の世界へより没入するために、その魅力を引き出してくれる同作の公認画質の認証を受けたMSIのゲーミングモニター「MPG 321URX QD-OLED」を紹介する。 ◆アクション、ストーリー、世界観など全てがパワーアップした『モンスターハンターワイルズ』 まず、『モンスターハンターワイルズ』について軽く触れておこう。本作は『モンスターハンター』シリーズの最新作であり、PlayStation®5 / Xbox Series X|S / Steam® でプレイ可能だ。 飢えた肉食モンスターが群れて争う過酷な「荒廃期」と、「異常気象」を経て迎える豊かな生命が溢れる「豊穣期」という二面性を持った広大なフィールドでは、生物たちがまるでそれぞれの意思を持っているように行動する。採掘では鉱石のかけらがパラパラと落ちたり、モンスターの骸が時間を経て骨塚に変化したりと、その表現はマシンスペックの向上に伴い大きく進化した。 メインモンスターとなる「アルシュベルド」や、オープンベータテストでたくさん狩猟されたであろう「ドシャグマ」など、個性豊かな新規モンスターはもちろん、久々の登場となるイャンクックやゲリョス、ババコンガといった懐かしいモンスターたちも復活する。新たな表現で彼らのどんな生態が描かれるのか、楽しみにしたいところだ。 また、シームレスに紡がれ、まるで海外ドラマのようにやめどきを失うストーリーやその世界観にも注目だ。 本稿で紹介するMPG 321URX QD-OLEDは、そんな『モンスターハンターワイルズ』を最大限楽しめる公認画質の認証を受けている。詳しくみていこう。 ※イメージです。 ◆31.5インチ4Kで美しくも厳しい世界をあますことなく MPG 321URX QD-OLEDの大きな特徴は、量子ドットと有機ELを組み合わせた最新世代の31.5インチ4KQD-OLEDパネルだ。色純度の高い鮮明な画像やディテール、より鮮明なテキストを表示する量子ドットと、色の切り替えが超高速で残像を感じない有機ELが融合し、次世代の映像美を楽しむことができる。とりわけ黒色の美しさが特徴的だ。コントラスト比も高いので、暗部の色の違いもしっかり見て取れる。有機ELは色の切り替えが高速であるため、アクションゲームという側面からみても有益だろう 実際に目にすると明らかに“美麗”という言葉が相応しく、色彩豊かでメリハリのある『モンスターハンターワイルズ』のデザインにピッタリだ。発色が良く色域も広いため、水や溶岩といった流動的な映像や、自然光や霧などの細かいエフェクトなども綺麗に感じ取ることができる。 ※イメージです。 また、解像度は4K UHD(3,840 × 2,160)に対応する。4Kで高いグラフィック設定にするにはそれ相応のスペックが要求されるが(推奨スペックはオープンベータテストから変更される予定であり、詳しい内容は今後の発表を待たれたい)、その分画面の情報量が増えたかのような感覚で、より世界を楽しめる。そのほか、PCでの使用時は表示できるコンテンツの数が多くなるなど、ゲーム以外でもメリットがある(※) そのほか、モニターがどれほど鮮明に見えるかを評価する指標「ClearMR」では、最高ランクの13000を取得している(2025年1月時点)。グラフィックの透明感すら感じるほどで、他モニターと比べ、画質が水々しく潤いを感じるほどに立体感を覚える。とりわけオトモアイルーやハンターの装備品など、細かなディテールが立体感をもってハッキリと表現されているというわけだ。 ※「モンスターハンターワイルズ」のパフォーマンスや動作環境ついて、詳しくは公式サイトをご覧ください。 https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/product/ ※イメージです。 さらにDisplayHDR True Black 400にも対応。HDRとは明暗のダイナミックレンジを拡大し、より鮮明な映像を表現する技術であり『モンスターハンターワイルズ』もこれに対応している。発色がより強くなるも違和感のない範囲内でより美しい映像を実現しているので、映画やゲームなど対応コンテンツをより美しく楽しめるだろう。 ◆応答速度0.03ms(GTG)に対応、ヌルヌルのアクション体験を 240Hzの高リフレッシュレートにも対応する。リフレッシュレートとは簡単に述べると、1秒間にどれほどの枚数の画像を描画し、如何になめらかな映像になるかというものだが、一般的なモニターが60Hzなのに対してMPG 321URX QD-OLEDは240Hzと非常に高い。よりヌルヌルのハンティングアクションを楽しめるというわけだ。また、応答速度もGTGで0.03msと非常に高速。遅延など一切感じることなくプレイできる。アクションに限らず、さまざまなジャンルのゲームでその性能は活きてくるだろう。 ◆カスタム可能なソフトウェア「Gaming Intelligence」で楽々設定 MPG 321URX QD-OLEDの画面の色の傾向としては、全体的に赤みが強く、青についてもやや緑色なトーンで、全体的には暖かみのある発色だ。彩度やコントラストも高く、発色の良いモニターではあるが、ユーザーによっては好みがあるかもしれない。そこで役に立つのがモニターの輝度やコントラストなどを変更する機能だ。 また、アンチフリッカー、ナイトビジョン、AIビジョン、PIP/PBP、Adaptive-Syncといった機能も搭載する。 一般的にこの機能は背面のボタンから呼び出すOSD(オンスクリーンディスプレイ)から設定することができ、MPG 321URX QD-OLEDも例に漏れず設定可能だ。しかし、もうひとつのオプションとしてソフトウェア「Gaming Intelligence」でPC上から直接設定をすることができる。機能のオンオフや画面設定を快適にできるだけでなく、マクロキーの設定やボタン割り当てなどの便利機能にも対応するため、忘れずにインストールしておきたい。 ◆「MSI OLED Care 2.0」で有機ELの懸念を払拭! 有機ELモニターの最大の懸念点である焼き付きについても、MSIは「MSI OLED Care 2.0」という総合的なメンテナンス機能で解決している。焼き付きは、静止画が長時間同じ位置に表示されることで発生する問題で、一度発生すると修復が困難だ。そうなる前にさまざまな対策を講じようというもの。 例えば、画面のピクセルを定期的に微細に移動させ、同じ位置での表示を避ける「ピクセルシフト(移動速度は低速・標準・高速から選択可能)」や、「短時間」(4時間ごと)と「長時間」(16時間ごと)の2種類のリフレッシュ機能である「パネルプロテクト」(モニターがスタンバイ状態になった際に自動実行され、約20分かけてパネルの状態を最適化する)。画面上の静止画を検出し、自動的に輝度を下げる静止画検出といった多彩な機能を搭載している。 また、有機ELのもう一つの課題である発熱に関しても、熱伝導率の高いグラフェンフィルムと専用設計のヒートシンクを採用し、ファンレス設計で対応している。ほんのりあたたかさを感じるが、長時間使用しても熱くならない。さらに、国内3年保証にも対応する。万が一のことがあった際にも安心だ。 ◆高性能だけでなく高機能、USB充電やハブ、盛りだくさんの便利機能 MPG 321URX QD-OLEDの型番に含まれるMPGとは、MSIのゲーミングモニターにおけるハイエンドモデルであることを示し、高い性能と豪華な機能を持ち合わせている。 ここまで述べてきた機能だけでなく、例えばUSB Type-CでDP Alt mode、USB PD(90W)にも対応する。映像入力も簡単なうえ、充電までできてしまう。USBハブ機能も搭載するので、ゲーミングデバイスやコントローラーをつなぐのにもピッタリだ。また、複数のPCで同じデバイスを共有できる機能「KVMスイッチ」にも対応する。ゲーミングPCでガッツリ『モンスターハンターワイルズ』を楽しみつつ、仕事用には別のPCで…というユーザーにも便利だろう。 また、組み立てにも気を遣われている。足周りは手回しネジをしめるだけで固定可能なうえ、ディスプレイ部と首もワンタッチで装着可能だ。ドライバーも用意する必要はない。なお、付属のスペーサーネジでVESA100にも対応する。モニターアームでの運用も可能だ。 ここまで述べてきた通り。MPG 321URX QD-OLEDは、量子ドットと有機ELを組み合わせた美麗なディスプレイと、高いゲーム性能を持ったモニターである。美しくも過酷な世界を描く『モンスターハンター』シリーズの進化と、シームレスに紡がれるストーリーと狩猟体験をあますことなく楽しむなら、有力な選択肢になるだろう。 2月7日(金)から実施を予定している第二回オープンベータテストや、2月28日(金)の狩猟解禁に向けて、新たなモニターを検討しているハンター諸君には、是非選択肢のひとつとして欲しい。MPG 321URX QD-OLEDの価格は217,800円前後で、MSIオンラインショップをはじめ、ECサイトなどで発売中だ。 モンスターハンターワイルズ:公式サイト https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/ MPG 321URX QD-OLED:公式サイト https://jp.msi.com/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED ©CAPCOM